Le progrès en marche

De Rabelais aux métavers, la notion de progrès a évolué à travers le temps. Parti pour améliorer la condition humaine, le terme qualifie aujourd’hui des avancées essentiellement techniques qui servent la société… comme elles la desservent.

« À peine né, le nouveau est détruit. […] La ruine est l’état même des choses modernes. » Ces mots sont de Marcel Proust. Enfermé dans sa chambre aux murs tapissés de liège, rétif au contact du présent, catastrophé par l’avenir, l’écrivain qui passa sa vie dans le passé ne pouvait avoir d’autres pensées pour un monde en marche qui le terrifiait.

Routes paralysées

En cela, le progrès nourrit l’ambigüité de promettre des lendemains qui chantent, mais sans prévenir combien de temps la musique va jouer. Tout changement alimente l’angoisse d’un avenir incertain. Dans les années 50, la voiture était une bonne idée, un objet pratique et rapide pour aller d’un point A à un point B. Cinquante ans plus tard, elle engorge les centres-villes dont elle va être bientôt bannie, participe au dérèglement climatique et pâtit, par son nombre, de la surcharge du trafic. En 2019, l’Office fédéral de la statistique estimait à 30’000 le nombre d’heures d’embouteillage sur les routes suisses, soit l’équivalent de trois ans et demi d’axes paralysés. De la même manière, l’espace numérique devait simplifier nos vies en leur apportant de la vélocité. Envoyer un e-mail plutôt qu’une lettre, inventer le smartphone pour se libérer du fil du combiné et nous rendre disponibles n’importe où, n’importe quand. Sauf qu’à l’usage, ce progrès technologique est devenu contraignant, augmentant ce stress que l’innovation était censée anéantir, faisant de la plupart d’entre nous des intoxiqués des petits écrans.

Transhumaniste avant l’heure

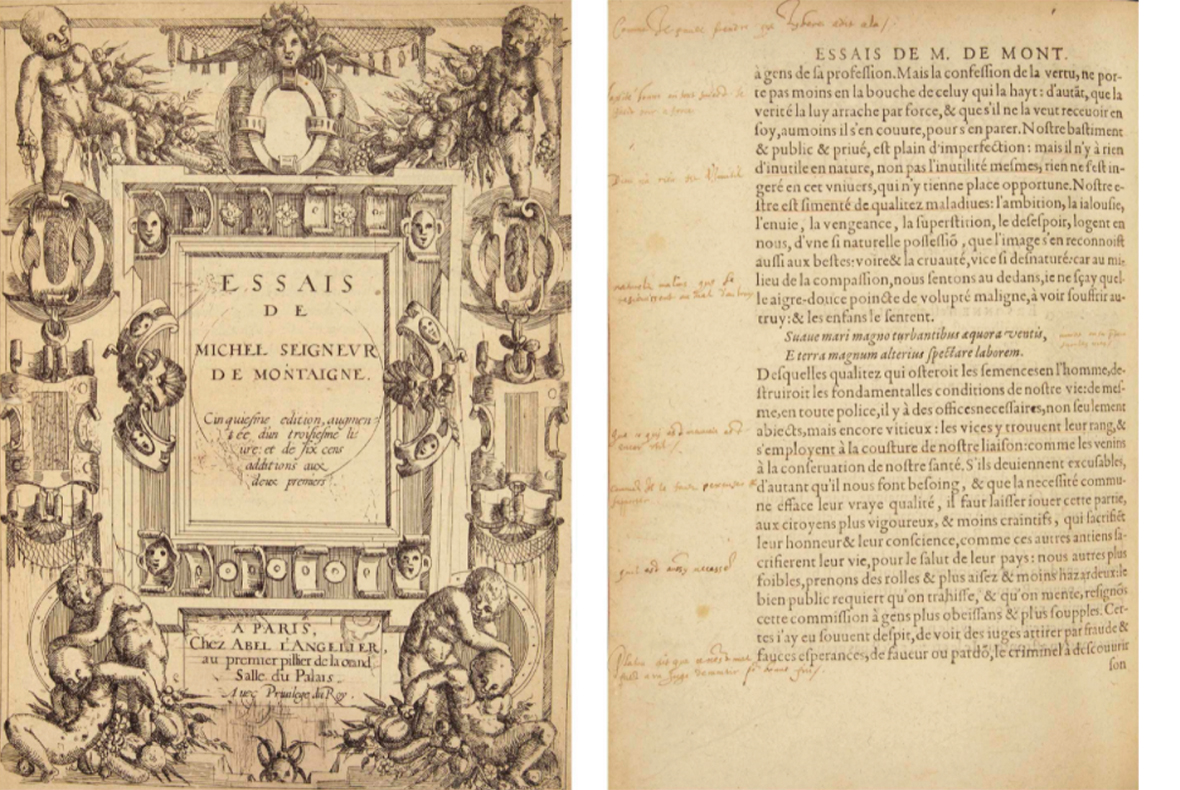

Qu’est-ce que le progrès dans le fond ? La quête permanente du bien-être humain ? La cause d’un profond désarroi, à la fois social et intellectuel ? Une idéologie politique et économique ? Un peu de tout cela selon par quel prisme on l’observe. Si la notion de progrès peut qualifier le développement de l’agriculture dans les civilisations anciennes ou l’invention de l’imprimerie par Gutenberg en 1450, le terme n’apparaît qu’au XVIe siècle chez Rabelais, à qui on attribue le premier usage du mot en français. En 1588, Montaigne donne à ce dernier une coloration morale, le décrivant comme un art de s’améliorer soi-même, une « transformation graduelle vers le mieux ».

C’est avec l’émergence de la science que le concept va prendre le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Dans La Nouvelle Atlantide publiée en 1627, Francis Bacon décrit une ville idéale tout entière dévouée aux sciences et aux techniques, où le vieillissement est retardé, les maladies incurables guéries et de nouvelles espèces fabriquées. Transhumaniste avant l’heure, le philosophe anglais lance l’idée du progrès comme le moyen qu’a l’homme d’assurer sa domination sur la nature. Celle-ci évoluera jusqu’aux Lumières pour lesquelles le progrès amène l’être humain à s’élever par la pensée, sans l’aide de Dieu, pour trouver sa place dans l’univers. Pour Jean-Jacques Rousseau, cette foi en les sciences ne peut aboutir qu’à la corruption des mœurs. Vouloir changer le monde, c’est très bien, mais seulement si, en même temps, on apprend à se transformer soi-même.

Enthousiasme et critiques

Le progrès relié à l’innovation technique et ses conséquences, bonnes ou mauvaises, apparaissent avec la Révolution industrielle au XVIIIe siècle. Mais surtout au XIXe, lorsque la mécanisation bat son plein et que le progrès annonce l’homme moderne. L’esprit d’innovation enthousiasme les foules, excite la concurrence entre les nations. On invente les expositions universelles où les États comparent leur capacité de développement. Rares sont les voix qui s’élèvent pour dénoncer le revers du progrès : une source de profit considérable qui brise la main-d’œuvre qui y contribue. Les ouvriers se tuent à la tâche, la misère gagne les villes où les épidémies déciment une population qui vit entassée. « Le progrès, la foi au progrès, le fanatisme du progrès, c’est le trait qui caractérise notre époque, qui la rend si magnifique et si pauvre, si grande et si misérable, si merveilleuse et si assommante. Progrès et choléra, choléra et progrès, deux fléaux inconnus aux anciens », écrit le Genevois Rodolphe Töpffer en 1835. Karl Marx ne pense pas autrement.

Tandis que Baudelaire, en 1885, pose cette question : « Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce qu’il entend par progrès, il répondra que c’est la vapeur, l’électricité et l’éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens ; tant il s’est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau et tant les choses de l’ordre matériel et de l’ordre spirituel s’y sont bizarrement confondues ! »

La violence futuriste

Filippo Tommaso Marinetti est écrivain, poète et chantre inconditionnel d’un progrès violent qui doit renverser les tables. « La splendeur du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse, écrit-il dans son Manifeste du futurisme, publié en 1909 dans Le Figaro. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l’haleine explosive… Une automobile rugissante, qui a l’air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire de Samothrace. » Nationaliste, révolutionnaire anarchiste passé ensuite dans le camp fasciste, Marinetti appartient à cette génération qui caresse l’espoir que la Première Guerre mondiale fera naître un monde nouveau sur les cendres de l’ordre ancien. L’horreur des tranchées douche les enthousiasmes. Le conflit aux 10 millions de morts et aux 20 millions de blessés n’aura pas tenu ses promesses de jours meilleurs.

Comme avec la Deuxième Guerre mondiale, le progrès au début du XXe siècle est une affaire militaire. L’aéronautique, la chirurgie, la chimie, l’automobile, et plus funestement l’industrie de l’armement, vont connaître des développements fulgurants qui vont transformer la société civile. Dans une Europe déprimée où la Traité de Versailles a mis l’Allemagne à genoux, les intellectuels broient du noir. L’écrivain Karel Capek invente le mot « robot » pour décrire des humains organiques artificiels, Fritz Lang imagine dans Metropolis en 1927, la cité du futur de 2026 se nourrissant des ouvriers qui en assurent le fonctionnement. Partout on fustige le progrès qui avilit l’espèce humaine. Sauf l’économiste américain Joseph Schumpeter qui, s’il reconnaît au progrès son rôle destructeur, notamment d’emploi, estime qu’il est aussi créateur de nouveaux métiers, un moteur de l’innovation qui fait tourner l’économie dans son ensemble. En 1714, le philosophe et mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz écrivait : « Notre bonheur ne consistera jamais et ne doit point consister dans une pleine jouissance, où il n’y aurait plus rien à désirer et qui rendrait notre esprit stupide, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. »

La société de consommation de l’après-guerre va matérialiser cette prédiction : le progrès comme un élixir du bonheur. La course à la miniaturisation va repousser les limites du possible. Le physicien Gordon Moore théorise en 1965 que les performances des composants électroniques doubleront chaque année. Le progrès révolutionne alors tous les champs de l’activité humaine. Mais il est essentiellement technologique. « Nous sommes venus en paix pour toute l’Humanité », raconte la plaque posée sur la Lune par Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Cet esprit humaniste du progrès technique anime également la création, en 1989, du World Wide Web qui popularise internet, réseau d’échange universel qui ne doit profiter à personne, ni a aucun État. C’est pourtant grâce au web que de nouvelles fortunes, colossales, vont bientôt émerger.

Nouveaux problèmes

En cinquante ans, le progrès a drastiquement transformé la société en réduisant la pauvreté dans le monde et la mortalité, en faisant naître de nouvelles économies, de nouvelles solutions, de nouvelles créativités jusque dans ces pays qu’on appelait autrefois « en voie de développement ».

Mené à un train d’enfer, il doit désormais résoudre tous les problèmes du XXIe siècle : les voitures électriques vont sauver le climat, les vaccins ARN annihiler les pandémies, les éoliennes mettre en panne les centrales nucléaires, les cryptomonnaies échapper à la régulation bancaire et les métavers répondre à la morne réalité par des espaces virtuels de rêve. Pour certains penseurs, c’est le prélude d’une catastrophe annoncée. Dans sa course effrénée, le progrès chercherait moins aujourd’hui à améliorer la condition humaine qu’à concentrer les profits en creusant le sillon des inégalités et du réchauffement climatique, à apporter des solutions qu’à faire surgir de nouvelles difficultés. La conversion électrique de la mobilité touche à la fois les classes moyennes qui ne pourront pas s’offrir à temps des véhicules encore trop chers, et l’environnement dont les ressources naturelles se voient saccagées par les fabricants de batteries. Autre mauvaise nouvelle : l’écosystème numérique mondial qui fait circuler internet, les réseaux sociaux et l’ensemble des objets connectés serait responsable de 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre.

Pire, il relancerait dans l’atmosphère entre 15 et 25 millions de tonnes équivalent CO2. C’est deux fois plus que le transport aérien. On ne voit pas comment cette boulimie pourrait diminuer avec un temps avide de bitcoins, de commerce en ligne et de puissances de calcul toujours plus stratosphériques.

En 1955, Boris Vian interprétait La Complainte du progrès, chanson d’amour bassement matérialiste qui dresse la liste absurde d’objets farfelus et parfaitement inutiles. Assouvir nos besoins sans fin au mépris de l’individu et de l’habitabilité du monde, n’est-ce pas la malédiction de notre époque ? ■