« Les gens doivent faire confiance à la science »

Prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect a ouvert la voie à l’informatique quantique. Rencontre avec un chercheur qui n’a de cesse de chercher et de transmettre son savoir à toutes les générations, notamment à travers son dernier livre : « Si Einstein avait su… »

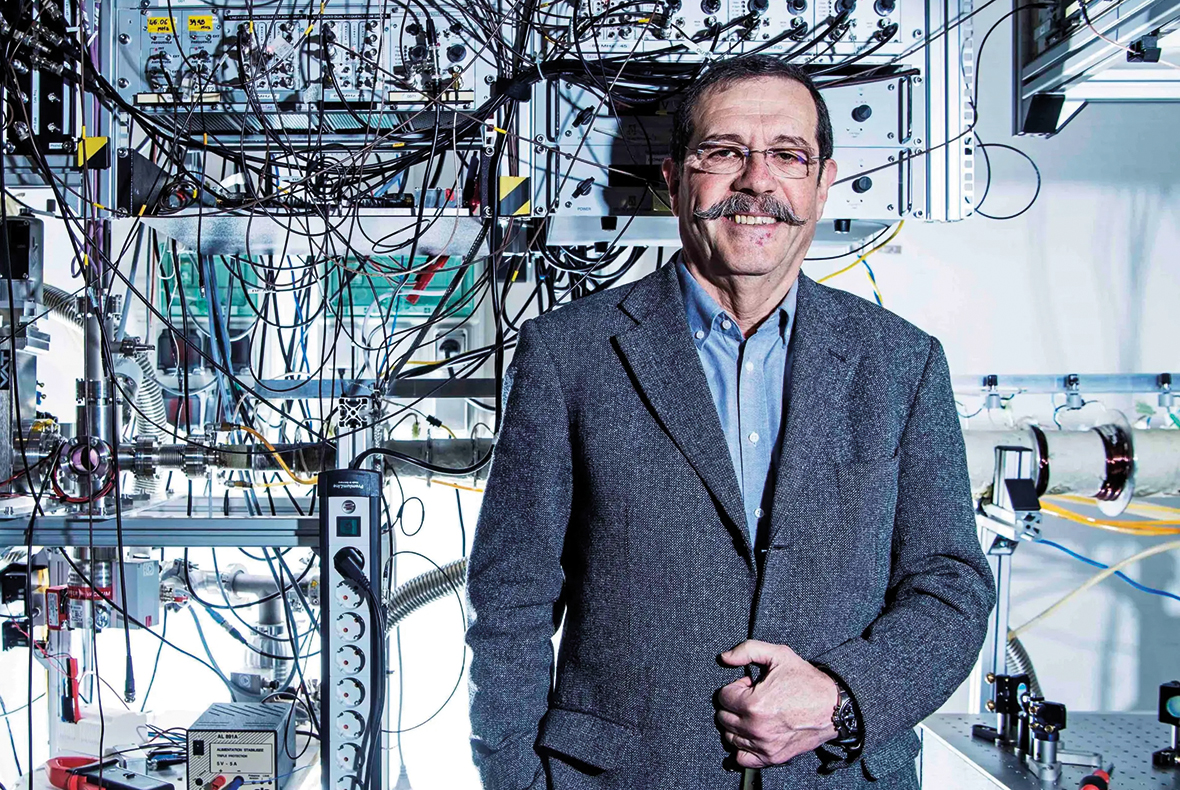

Ses pairs l’ont reconnu comme peu de chercheurs au monde, avec au sommet des récompenses la médaille d’or du CNRS (2005), et surtout le Prix Nobel de physique 2022 pour avoir ouvert une voie pionnière vers l’informatique quantique. La notoriété d’Alain Aspect, 77 ans, s’en est trouvée bouleversée. De quoi saisir cette occasion unique pour prêcher ses connaissances auprès du grand public. Telle est l’ambition première de Si Einstein avait su… (Éd. Odile Jacob), son dernier livre, qui nécessite tout de même une vraie base de connaissances des sciences pour pouvoir l’embrasser. Mais son auteur a aussi des choses à dire sur le reste du monde, bien au-delà du seul infiniment petit. Conversation.

À quoi ressemble le monde selon Alain Aspect ?

Je ne rentrerai pas dans ma vision du monde comme citoyen ou personne privée, je ne peux parler que de celle que j’ai en tant que physicien. Pour moi, le monde est intelligible. Aussi surprenants que soient les faits observés, il doit y avoir une description rationnelle derrière. C’est ça, le travail du physicien : il peut y avoir une chose étonnante, certes, mais mon travail, c’est de trouver l’explication rationnelle qui va avec.

Que va-t-on trouver dans votre livre au titre si intriguant ?

Déjà, je m’adresse au grand public intéressé par la science et prêt à suivre un raisonnement scientifique – je ne demande pas aux lecteurs d’avoir des connaissances préalables précises, juste d’être prêts. Il a d’abord fallu replacer le débat Bohr-Einstein dans le contexte de la physique quantique, qui se développait au cours du XXe siècle. Mon livre raconte cette émergence, comme un roman, avec des rebondissements. Einstein fait l’hypothèse qu’il y a des photons, Bohr ne l’accepte pas, et plus tard, ce sera le contraire avec ces deux hommes qui échangeront leurs rôles… J’essaie d’expliquer les concepts en dessous de tout ça, ceux qui vont conduire à la première révolution quantique qui a totalement bouleversé notre société. Car sans elle, nous n’aurions ni transistors, ni ordinateurs, ni lasers, et donc pas de société de l’information et de la communication.

Et ce fameux débat entre les deux hommes ?

Il débute au congrès Solvay de 1927. Je dirais que c’est leur premier round, celui où Einstein met Bohr au défi. Ce dernier le relève et ça se conclut par la victoire sans appel de Bohr, qui démontre que sa théorie était complète. Puis, en 1935, Einstein découvre une deuxième situation qu’on appelle « les particules intriquées », soit deux particules qui ont interagi, se sont ensuite éloignées et qui, pourtant, continuent à avoir une sorte de lien entre elles. Et cette fois, il n’y a pas de vainqueur : chaque camp reste sur sa position, car le débat va se révéler philosophique, sur la conception du monde ; alors qu’en 1927, il était plutôt fondé sur de vrais arguments techniques. En 1935, chacun a raison dans sa ligne, si j’ose dire : Niels Bohr pense que les objets n’ont pas une réalité physique en eux-mêmes, qu’il faut préciser quel est l’appareil qui fait les mesures pour parler de leur réalité. Albert Einstein, lui, pense que les objets ont une réalité indépendante. À l’arrivée, personne ne peut convaincre l’autre.

Y avait-il un grand respect entre les deux hommes, ou bien le débat pouvait-il parfois virer au combat de coqs ?

Absolument, ils se respectaient énormément ! Chose assez unique, ils ont reçu le Prix Nobel en même temps pour deux années différentes. Einstein n’avait pas pu le recevoir en 1921 et il l’a finalement eu en décembre 1922, comme Bohr pour 1922. Et, petit plaisir personnel, j’ai reçu le mien tout juste cent ans plus tard…

Il s’est aussi passé beaucoup de choses après leur mort (1955 pour Einstein, 1962 pour Bohr).

En 1965, le théoricien irlandais John Stewart Bell – qui travaillait à Genève – fait une découverte stupéfiante : dans certaines conditions extrêmement particulières, on peut aboutir, en suivant le point de vue d’Einstein, à des conclusions qui divergent de celles de la physique quantique. On se retrouve alors dans la situation extraordinaire où on va pouvoir trancher un débat par une expérience, alors qu’il semblait purement philosophique. C’est dans ce contexte que vont s’inscrire mes expériences à partir de 1974.

Vous dites aussi qu’il a fallu attendre 2015 pour réaliser l’expérience « idéale » afin de valider définitivement vos conclusions.

La science, ce n’est jamais blanc ou noir. Elle progresse comme ça : on fait un pas, un deuxième, puis un troisième, et à un certain moment, la conclusion est au-delà de tout doute raisonnable.

On vous présente parfois comme « celui qui a montré qu’Einstein avait tort ». C’est un peu injuste, non ?

En tout cas, ça ne traduit pas mon état d’esprit. Sur un point particulier, celui du réalisme local, oui, j’ai montré qu’il fallait abandonner la position d’Einstein. C’est tout même lui qui a mis le doigt sur cette situation extraordinaire de deux particules intriquées et distantes. C’est lui qui dit que la formule mathématique reste valable, que les particules se trouvent à dix mètres ou à dix kilomètres. C’est là que ça devient difficile à comprendre, donc il faut lui attribuer tout le mérite.

Le milieu de la recherche de très haut niveau est-il uniquement dur et concurrentiel, ou garde-t-il des vertus de bienveillance ?

Les deux, je dirais. Concurrentiel, évidemment, car on a toujours envie d’être le premier. Mais on est concurrents et aussi amis, car il existe de fortes relations d’amitié entre nous. Il y a cette conscience qu’on n’avance pas tout seul. On s’appuie sur les résultats des autres pour progresser. Aujourd’hui, on est exactement dans cette situation à propos de l’ordinateur quantique. C’est tellement difficile d’avancer que s’il n’y a pas un nombre suffisant de chercheurs de très haut niveau dans le monde, qui, en plus, publient leurs avancées, on n’y arrivera pas.

Entre chercheurs on est concurrents, mais aussi amis. Il y a cette conscience qu’il est impossible d’avancer tout seul.

L’ordinateur quantique, qu’est-ce que c’est ?

Pour l’instant, on ne sait pas encore… Il y a des projets théoriques, mais les réalisations expérimentales sont très loin de l’idéal. Vu de l’extérieur, ce serait comme un ordinateur classique, mais avec une mémoire qui croît exponentiellement avec la taille du problème. Vous connaissez bien sûr la fameuse légende de l’homme qui a inventé les échecs, le sultan émerveillé par sa création et qui lui demande quelle récompense il veut, et l’inventeur qui lui répond : « Oh, pas grand-chose, juste un grain de blé sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième et ainsi de suite. » Et à la 64e et dernière case, il possède finalement une quantité astronomique de blé, alors que le sultan pensait avoir fait une bonne affaire. Aujourd’hui, il existe certains calculs dont la complexité est de cette nature, et on a l’espoir que l’ordinateur quantique arrivera à résoudre ce genre de problèmes. Car ils sont eux-mêmes bâtis sur l’intrication et ils ont une capacité qui croît exponentiellement avec le nombre de bits quantiques qu’ils ont à l’intérieur. On en est encore à la phase expérimentale, ce n’est pas demain qu’on pourra les utiliser.

Vous faites partie du conseil scientifique d’une startup dans ce domaine, après avoir participé à la création d’autres.

C’est absolument passionnant. J’ai fait de la recherche fondamentale toute ma vie, et j’ai réalisé voilà quelques années seulement qu’il pouvait y avoir des applications. Si cette recherche peut servir pour aider, c’est merveilleux, il y a de quoi être content. Alors quand des jeunes me disent : « On essaie de progresser vers l’ordinateur quantique, est-ce que tu veux venir dans notre conseil scientifique ? » Eh bien, je réponds oui. Cela me permet de suivre les résultats au jour le jour et de voir les méthodes industrielles. Les startups ont des moyens énormes, car le capital-risque leur apporte des centaines de millions d’euros. Moi, j’étais extrêmement limité dans mon laboratoire, et même avec des centaines de millions, je ne serais pas allé forcément plus vite, car les idées ont besoin de mûrir. On est encore loin de la ligne d’arrivée, mais les progrès sont rapides ; plus que ce que j’imaginais voilà quelques années…

C’est un peu la guerre internationale dans ce domaine, comme pour les métaux rares par exemple ?

Oui, je crois, avec trois acteurs principaux : l’Europe, les États-Unis et la Chine. La collaboration internationale s’est réduite avec les pays qui ont régressé sur le plan démocratique. Le « meilleur » exemple dans ce domaine étant la Russie où les relations avec nos collègues se sont distendues – d’autant plus que certains soutiennent le pouvoir russe qui a envahi l’Ukraine. En Chine, le pouvoir s’est beaucoup durci, alors que la fin des années 90 avait représenté une époque merveilleuse : nos collègues chinois respiraient, ils pouvaient s’exprimer, avant de subir un retour en arrière. En Europe, ça va, la concurrence est naturelle et saine, comme chez les sportifs. À voir ensuite, outre-Atlantique, si la nouvelle administration américaine ne va pas conduire à un certain recul.

Comment se déroulaient vos années de recherche au quotidien ? Le nez dans les appareils, tout le temps ?

N’oubliez pas que je suis aussi professeur, que j’assure plusieurs cours par semaine devant des étudiants. La préparation d’un cours demande beaucoup de temps et de réflexion. Celle-ci, quelque part, nous aide à approfondir le sujet et a un impact dans nos recherches. Elle nous demande de clarifier notre compréhension. Deuxième vertu : il faut également savoir qu’à certains moments, la recherche, ça ne marche pas du tout. On a l’impression d’être dans une impasse. Si on n’avait qu’elle, on serait vraiment déprimés à certains moments, comme un artiste à court d’inspiration… Quand vous avez des cours à faire, avec des étudiants enthousiastes devant vous, vous avez l’impression de communiquer quelque chose et ça va mieux.

Quelle est la qualité essentielle pour un chercheur ?

L’obstination. Il faut être obsédé. Quand on bute sur quelque chose, il faut ne penser qu’à ça. Ça provoque des nuits d’insomnies, c’est terrible parfois. Mais on ne doit jamais se laisser décourager.

Vous multipliez les conférences pour le grand public, désormais, avec un certain succès en termes de fréquentation.

Je pense qu’aujourd’hui, ma mission est de partager avec le public. J’essaie de montrer que tout cela est merveilleux, que c’est une belle histoire, et que c’est essentiel. Je pense que notre société a absolument besoin que les gens fassent confiance à la science. Je trouve qu’on est dans une situation ahurissante, où certaines personnes pensent que la science est mauvaise, alors qu’elle a apporté énormément de choses. Ces gens qui racontent n’importe quoi, les fake news… Je sais qu’il y a des antivax, c’est bien joli, mais le jour où il y a des morts autour d’eux… Le vaccin contre le Covid est un résultat remarquable de la science, qui montre l’intérêt de la recherche fondamentale. La biochimiste Katalin Kariko a travaillé pendant trente ans sur l’ARN messager, un sujet qui n’intéressait pas grand monde. Elle était passionnée, elle a continué, dans une recherche quasi solitaire, car elle a dû affronter la pensée dominante pendant des années. On lui disait qu’elle perdait son temps… Puis certains ont pensé que ça pouvait aider à lutter contre le cancer, des technologies ont été mises en place, et quand la pandémie est arrivée, le vaccin a été possible en quelques mois parce qu’il y avait trente ans de recherche derrière.

Le complotisme et le mouvement anti-sciences n’est pas marginal, selon vous ?

Non, mais c’est aussi une question de proportions. Après tout, la moitié des Américains a certes voté pour un président un petit peu complotiste, mais il y en a autant qui ont refusé de le faire. Les complotistes purs, ceux qui pensent que la Terre est plate ou qu’on n’a jamais mis le pied sur la Lune, ceux-là, je n’ai aucun espoir de les convaincre. Mais j’espère que les gens un peu raisonnables sont confortés quand ils m’entendent. Et que certains, qui ressentent tout de même un peu de méfiance, peuvent changer d’avis.

Vos parents étaient tous deux instituteurs dans le sud-ouest de la France, à une époque où le métier avait une noblesse certaine. On imagine que son évolution ne vous réjouit guère…

Ça m’attriste beaucoup, oui. On a commis de grosses erreurs pour le primaire en ne donnant pas de formation polyvalente aux professeurs des écoles. On peut faire ce métier avec une licence de lettres ou en psychologie, mais si vous êtes allergique aux mathématiques, c’est un petit peu gênant. Je connais très bien le système suisse – ma belle-fille est professeur des écoles chez vous, et elle est parfaitement polyvalente. En France, on ne s’est pas suffisamment préoccupé de cette polyvalence. Il faut leur donner des outils pour qu’ils puissent progresser dans un sujet qu’ils maîtrisent moins. C’est ce que propose la fondation « La main à la pâte », par exemple. Il est plus que temps de revenir à une formation polyvalente.

La retraite n’existe pas vraiment dans certaines professions, artistiques surtout. C’est un peu pareil pour un chercheur ?

Absolument. Le CNRS m’a mis à la retraite voilà treize ans – même si j’ai encore le droit de venir au laboratoire – et je ne suis plus le directeur de mon groupe de recherche. J’ai joué le jeu, même si ma porte reste ouverte. Il y a une chose que j’ai su faire dans ma vie : imaginer les nouvelles directions de recherche dans lesquelles il fallait se lancer. Je suis toujours enseignant, j’assure des conférences, mais être impliqué 80 heures par semaine pour chercher, je ne peux plus. La recherche, vous êtes dedans ou bien dehors. Obsédé, je vous l’ai déjà dit. Je ne prendrai jamais une véritable retraite, mais la nature de mes activités a tout de même changé. Surtout depuis le Prix Nobel, où je parle de plus en plus au grand public. ■

Exclusivité web