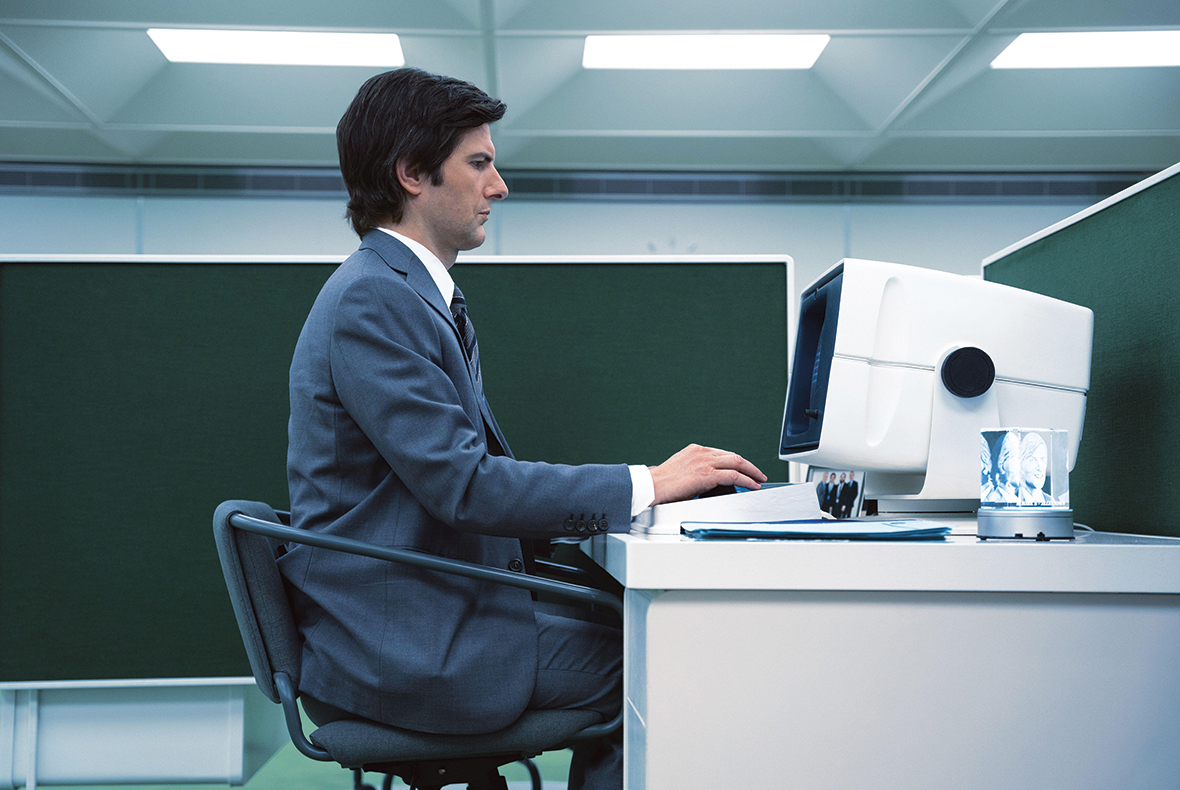

« Un emploi de comptable se retrouve plus menacé qu’un travail de concierge »

Choc démographique, changement de mentalité, arrivée massive de l’IA, embauche des seniors… De quoi l’avenir du travail est-il fait ? Les réponses de Giovanni Ferro-Luzzi,

professeur à l’Université de Genève et à la Haute École de gestion.

Hannah Arendt, dans son fameux ouvrage Condition de l’homme moderne paru en 1958, a magistralement démontré comment le travail avait connu au cours des siècles une « ascension spectaculaire », passant « du dernier rang, de la situation la plus méprisée, à la place d’honneur », grâce notamment à Locke (le travail est la source de la propriété), Adam Smith (c’est la source de toute richesse) et Marx (c’est l’expression de l’humanité même de l’homme). Tandis que Jeremy Rifkin, lui, annonçait, au milieu des années 90, la fin imminente du travail. Qu’en est-il aujourd’hui, de cette « valeur travail » ? Le point avec le professeur Giovanni Ferro-Luzzi (Université de Genève et Haute École de gestion), directeur de l’Institut de recherche appliquée en économie et gestion (Ireg).

Des Anciens qui dévalorisaient cette activité réservée aux esclaves – seule l’action publique était digne d’un homme libre – aux Modernes qui la jugeaient vertueuse, puis aux Contemporains qui espèrent souvent s’en libérer pour « penser un peu à soi », qui a raison ? Où en est la notion de travail en 2025 ?

Il faut tout d’abord distinguer, comme toujours en économie, l’offre et la demande, l’employé et l’employeur. Le progrès technologique n’a pas, comme on le croit souvent, pour principal effet de libérer le travailleur de certaines tâches pénibles – au risque de menacer son emploi – mais de le rendre plus productif. En fait, depuis deux mille ans, on n’a cessé de devenir plus efficace. La technologie va-t-elle remplacer le travailleur, lui substituer un robot par exemple, ou lui permettre de produire davantage et mieux en lui fournissant de meilleurs outils ? La littérature économique se pose la question depuis longtemps et, au début des années 2000, elle paraissait optimiste, estimant que l’avance technologique serait complémentaire à l’apport humain, même si elle accroissait les inégalités entre personnes qualifiées et non qualifiées.

Pour les emplois un peu répétitifs comme celui de caissière par exemple, les caisses automatiques ont quand même un aspect destructeur…

En effet, globalement, les activités de ce genre nécessitaient un appui, mais après une phase de transition, la reconversion se faisait dans d’autres tâches ou métiers. Dès les années 90, les ordinateurs sont massivement apparus sur les lieux de travail. Le personnel qualifié y a bénéficié d’une complémentarité et s’est vu avantagé par rapport aux travailleurs moins qualifiés. Les inégalités salariales ont crû. Dès les années 2000, les activités qualifiées avec une composante routinière, comme la comptabilité, ont été menacées, tandis que les tâches plus basiques, comme le nettoyage, ont été protégées, car non numérisables. On parle alors de polarisation des salaires. Une décennie plus tard, des logiciels basés sur la big data et le deep learning arrivent et menacent cette fois les tâches qualifiées et non routinières (détection de tumeurs, recherche juridique, etc.), ainsi que la création de contenus imaginatifs (articles, musique, etc.). Paradoxalement, un emploi de comptable se retrouve plus menacé qu’un travail de concierge, qu’aucun robot – pour l’instant – ne peut assurer. Finalement, aura-t-on toujours besoin demain de profs d’économie humains ? Donc, les perspectives deviennent plus préoccupantes et la prudence remplace l’optimisme dans les prévisions.

Du côté de l’offre, c’est-à-dire des travailleurs, quelle est la situation ? Il semble bien que les nouvelles générations aient l’intention de ne pas laisser le travail monopoliser leur temps. Qu’en sera-t-il alors de leur pouvoir d’achat, et à terme de leur retraite ?

Les gens veulent en effet travailler moins, c’est une tendance de fond. Il faut d’abord constater que nous travaillons beaucoup moins qu’il y a quelques décennies : les 50 ou 60 heures par semaine et le travail cinq jours sur six ne sont plus de mise. La question financière semble ne plus être prioritaire pour beaucoup de jeunes adultes ; s’ils sont en couple, deux salaires même modestes ou à temps partiel suffisent à assurer leurs besoins, qui par ailleurs sont souvent plus raisonnables que ceux de leurs aînés. La maîtrise de la technologie les rend productifs, avec cependant comme revers de la médaille une forme de naïveté : nous recevons des travaux universitaires « assistés » à l’évidence par Chat GPT, sans que leurs auteurs ne voient le problème que cela pose.

Mais à force de ne pas se voir ni se vouloir compétitifs, les jeunes Suisses ne risquent-ils pas de rencontrer des difficultés ?

En fait, les conditions du marché du travail en Suisse n’étaient pas loin de l’idéal jusqu’à la survenue de la pandémie de Covid. Dans la foulée, beaucoup de boomers ont pris leur retraite, créant un effet d’aspiration manifeste. Les plus jeunes ont donc eu certaines facilités à se montrer plus exigeants parce que les postes vacants se sont multipliés. Et je le répète, la rémunération n’est pas, ou plus, leur seul critère. Les retraités de 2025 ont peut-être de moins bonnes conditions que ceux de 2015, mais elles restent très correctes. Le vrai problème est le choc démographique, qui va déployer ses effets sur l’AVS ; il est heureux que le système de prévoyance du 2e pilier ne soit pas basé sur la répartition, mais sur la capitalisation, ce qui devrait permettre à la Suisse de s’en sortir mieux que la Corée du Sud ou le Japon, qui « perdent » leur population active à un rythme effrayant, faute de natalité.

On entend des voix s’élever pour estimer que par l’effet de la technologie notamment, il faille travailler davantage ou plus vite pour finalement gagner moins. Est-ce justifié ?

Il me paraît difficile d’évaluer la véracité de cette complainte. En bas de l’échelle des qualifications, la progression salariale reste en effet limitée, alors que les hautes rémunérations croissent. En Suisse en tout cas, le système redistributif fonctionne bien et on peut avancer que les bas revenus ne se sont pas érodés. Le sentiment évoqué est peut-être idiosyncratique.

Le fait d’être disponible en permanence par mail ou téléphone et la rapidité des connexions, supprimant les distances, a-t-il libéré ou asservi le travailleur ?

Là encore, c’est une plainte qui concerne certaines catégories de personnes, à savoir les cadres, à qui on demande d’être joignables, mais qui bénéficient de compensations, par exemple en termes de vacances supplémentaires ou de rémunération. Dans le privé, le différentiel compensatoire est évident : plus vous êtes disponible, mieux vous êtes payé. Il reste qu’un patron ou un supérieur hiérarchique qui vous appelle en pleine nuit dépasse la norme admise, et qu’il faut avoir le courage de dire non, quitte à ne pas bénéficier de promotions comme l’accès au titre d’associé dans les professions libérales, par exemple.

Le télétravail s’est-il avéré un leurre ? Les thèses s’affrontent à ce propos. On entend parfois prononcer le terme de téléfarniente…

Le télétravail a quand même constitué une petite révolution, d’autant qu’il a été mis en place du jour au lendemain. Ce que l’on oublie parfois, c’est que son efficacité dépend des balises, des objectifs mesurables déterminés par les dirigeants d’entreprise. Il doit y avoir des points réguliers, des volumes de prestations fixes, des délais précis. Si un patron ou un cadre estime qu’un collaborateur ne « fiche rien » en télétravail, il oublie que la faute est aussi la sienne, et qu’en outre, un tire-au-flanc en télétravail serait un tire-au-flanc au bureau ! Les études publiées à propos de la productivité du télétravail attestent qu’elle est même supérieure à celle du présentiel.

On a toujours cru que l’on irait vers moins de protectionnisme et davantage de mondialisation. Ce cadre général dans lequel s’inscrivent l’économie et le marché du travail suisses vous semble-t-il menacé ?

Il l’est très clairement. Après un essor de la vision globale dans les années 90, le retour de manivelle s’avère brutal. Les initiatives du président Trump en premier lieu, l’attitude de la Chine et de l’Union européenne également, ont de quoi préoccuper. L’OMC fonctionne toujours, mais on peut dire que le règlement des différends est en mort cérébrale. Les nuages qui planent sur le libre-échange devraient susciter l’attention de nos responsables politiques. Il est nécessaire de bien encadrer les évolutions en matière de commerce et d’immigration. Les perdants de la mondialisation n’ont pas assez été pris en compte, on l’a vu dans les pays voisins, suscitant une polarisation politique. S’il n’est pas prouvé qu’il y a un lien entre chômage et immigration, on ne peut nier que l’arrivée de migrants généralement masculins, jeunes et peu formés puisse aller de pair avec un statut de précarité et en rende certains corvéables à merci ou tentés par la délinquance. Néanmoins, là comme ailleurs, les solutions simples – expulsions, fermeture des frontières, etc. – sont par essence inadaptées.

Enfin, que faire pour que le chômage des plus de 50 ans ne s’étende pas, alors que la valeur de leur expérience concrète devrait être considérée comme un complément utile à l’avancée de l’IA ?

Le risque de ne jamais retrouver de travail est évident si l’on a 60 ans et peu de qualifications, ou que ses compétences sont obsolètes. Je ne pense pas qu’il y ait une stigmatisation anti-âge, mais la durée limitée d’une collaboration – on formerait un sexagénaire pour cinq ou dix ans – et les charges LPP accrues doivent absolument être contrebalancées par des compétences spécifiques, immédiatement utilisables. Si le postulant ou la postulante les possède, son engagement est assuré. ■