Le travail, ce mal nécessaire

De nos ancêtres préhistoriques aux dernières théories sur les jobs qui ne servent à rien, les 15’000 ans qui ont vu la notion de travail transformer les civilisations et les sociétés.

C’est un mot qui, à l’origine, servait à dire le mal. Chez les Romains, le tripalium désignait un instrument de torture à trois poutres assemblées en croix sur lequel on punissait les esclaves. Par glissement, le terme latin donna plus tard celui de « travail », afin de bien rappeler que la besogne est avant tout une souffrance. Certains linguistes contestent que le mot serait le dérivé d’un supplice, même si dans l’Antiquité le labeur représentait effectivement une charge pénible réservée aux hommes, aux femmes et aux enfants capturés comme tribut pendant les conquêtes. Tandis que les citoyens libres se consacraient aux activités intellectuelles, nobles et désirables.

Réservé aux esclaves

Qui a eu la drôle d’idée d’inventer le travail ? Autant demander le nom de celui qui a découvert l’eau tiède. On peut néanmoins tenter de retracer l’histoire de ce concept capable d’apporter autant la joie chez ceux qui s’y réalisent que le désespoir lorsqu’il est mal vécu. Vers 10’000 ans avant notre ère, la période néolithique marqua une rupture majeure : l’homme devenu sédentaire développa l’agriculture et l’élevage. Le travail apparut alors comme une organisation de la survie nécessitant de semer, de récolter, de stocker, de traire et d’échanger. Toutes activités hautement méprisées par les élites de la Rome antique pour qui « le travail reste l’occupation des esclaves », selon les mots de Sénèque qui n’était pas sans savoir que l’Empire tenait en grande partie grâce à la sueur des paysans et des ilotes.

Une perception négative du travail déjà en vigueur chez les Grecs qui laissaient le pono (labeur) aux classes corvéables à merci, les autres se consacrant aux affaires publiques, à la guerre, à la philosophie et surtout au bios theoretikos, cette vie contemplative qu’Aristote appelait de ses vœux.

Racheter ses péchés

Le christianisme introduisit une autre vision. Le travail prit une dimension spirituelle. Le champ sur lequel l’homme s’échine douloureusement sert aussi à racheter la faute originelle et à se rapprocher de Dieu. Saint Benoît, fondateur de l’ordre bénédictin au VIe siècle, imposa la règle ora et labora (prie et travaille), donnant une dignité nouvelle à l’activité manuelle. Le travail devint discipline, ascèse et obéissance à un ordre supérieur. Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, insista lui aussi sur la valeur morale du travail comme participation à l’œuvre divine. Le Moyen Âge vit ainsi naître un système où le travail n’était plus seulement considéré comme une contrainte, mais comme le moyen d’acquérir une forme de statut et d’identité. Les corporations réglaient les métiers, organisaient la transmission du savoir-faire et garantissaient une certaine sécurité sociale avant l’heure. L’artisan, le compagnon, le maître participaient à un monde où le travail était étroitement lié à l’honneur et à la communauté.

À partir du XVIe siècle, le monde moderne transforma profondément cette conception. Les grandes découvertes et la colonisation élargirent les horizons économiques. En Europe, le commerce à l’envergure désormais mondiale fit du travail une source de puissance. Colbert, ministre de Louis XIV, encouragea la production manufacturière et l’exportation pour enrichir l’État. En parallèle, la Réforme joua un rôle crucial dans la revalorisation du travail. Dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, publié en 1905, l’économiste Max Weber montre comment, notamment pour les calvinistes, le travail devint signe d’élection divine, de discipline morale et d’ascèse intérieure. Ce « désenchantement du monde » allait préparer la modernité capitaliste.

Conditions misérables

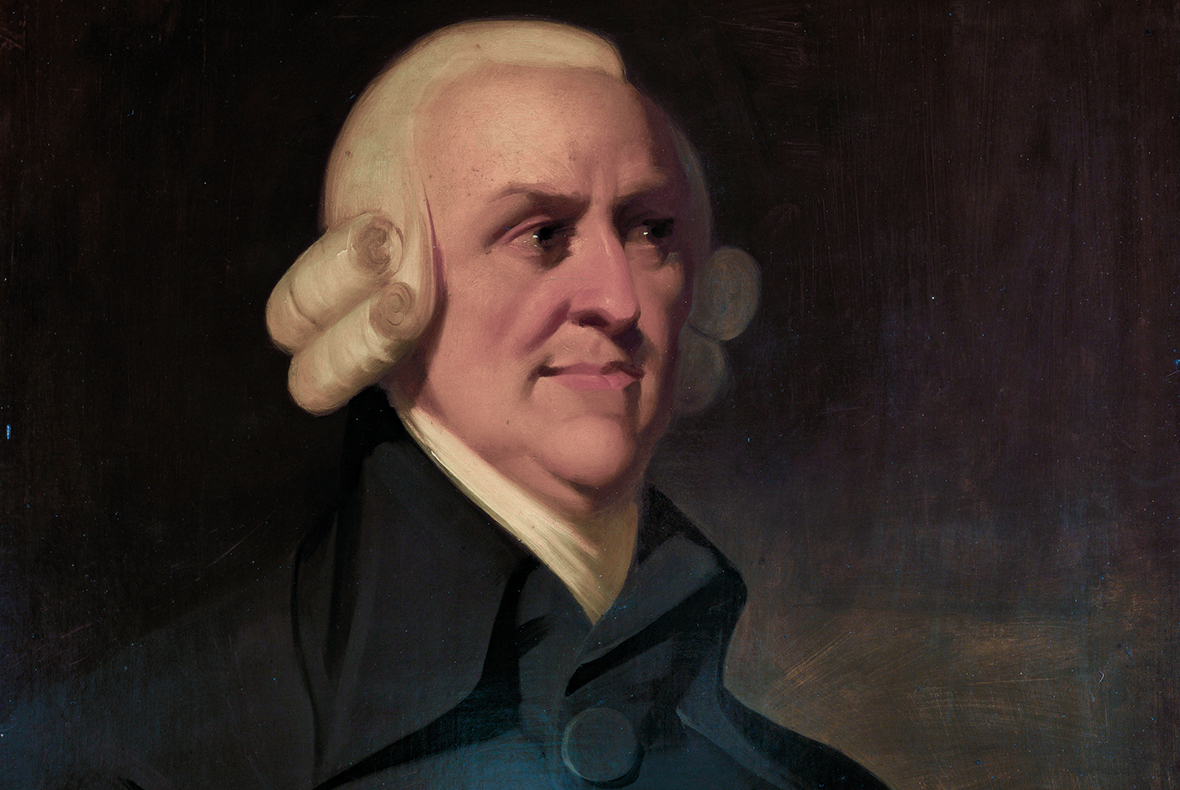

Les philosophes et économistes des Lumières donnèrent au travail un rôle central dans la définition de l’homme et de la richesse. « Ce que l’homme retire de l’état de nature par le travail devient sa propriété légitime », écrivait John Locke. Tandis qu’Adam Smith, en 1776, écrivait dans La Richesse des nations que l’activité humaine représente « la source de toute valeur », faisant de la division du travail le moteur de la productivité. Voltaire, plus ironique, y voyait surtout un remède aux malaises de l’existence : « Le travail nous éloigne de trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin. » Alors que pour Rousseau, dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité de 1755, la considérait comme le début de la corruption et de la dépendance entre les hommes.

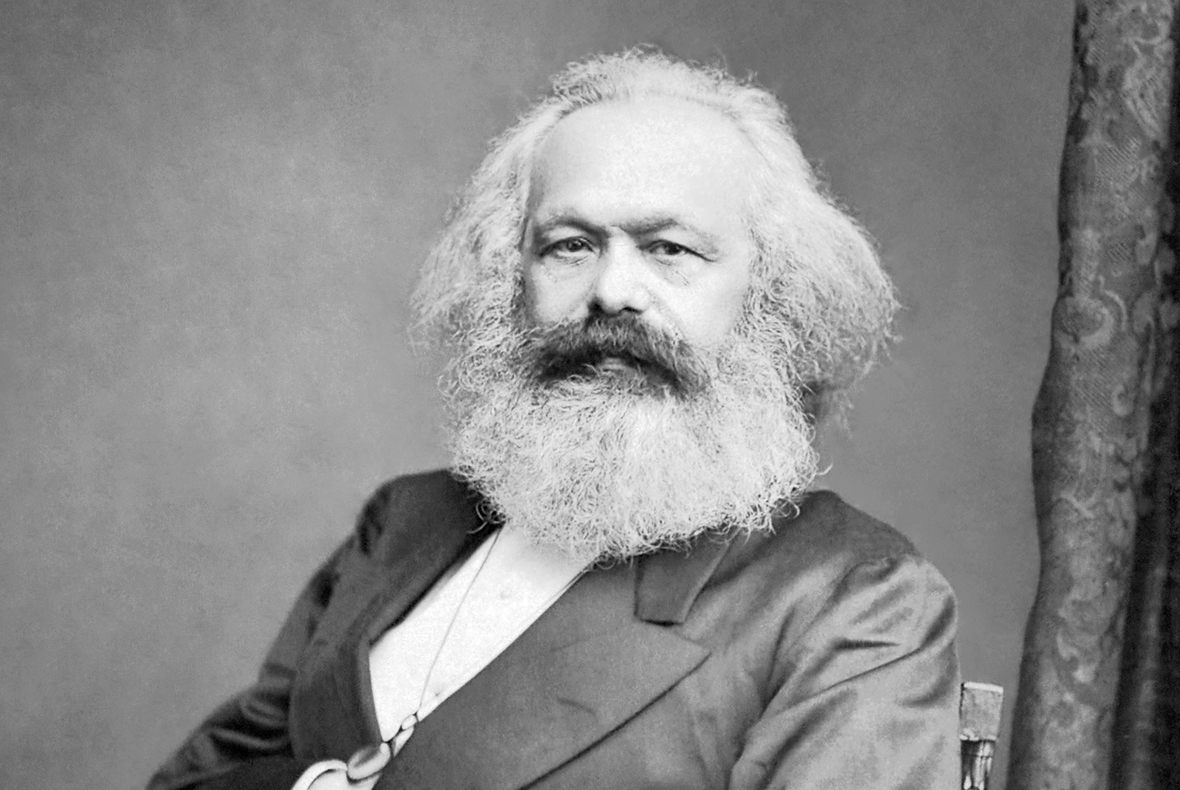

La révolution industrielle, aux XVIIIe et XIXe siècles, bouleversa le rapport au travail. Les machines remplacèrent les gestes, les ateliers devinrent usines, le temps fut chronométré, discipliné, arraché à la maîtrise des ouvriers. En 1845, Friedrich Engels, dans La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, décrivait les conditions misérables des ouvriers de Manchester, entassés et épuisés. C’est bien entendu Karl Marx qui, en 1867 dans Le Capital, enfonça le dernier clou dans le cercueil de l’aliénation de l’homme au travail en développant une critique radicale, qui présente l’ouvrier comme ne s’appartenant plus, réduit à n’être qu’une force de travail vendue au capitalisme. Même si le philosophe voyait aussi dans le travail la véritable essence de l’homme et sa capacité à transformer consciemment la nature.

Inspiré par les abattoirs

Le XIXe siècle fut marqué par les luttes ouvrières, les premières grèves, les syndicats, les lois sociales arrachées par la contestation. Le travail devint le centre de l’identité sociale et le moteur de la lutte politique. Aux États-Unis, Henry Ford invente la chaîne de montage en se souvenant des abattoirs de Chicago qu’il a visités adolescent. Son but ? Standardiser la production et favoriser une consommation de masse. Comment ? En augmentant la productivité tout en baissant les coûts de production par une économie de main-d’œuvre et de surface. Un gain pour l’entrepreneur, certes, mais qu’il faut mettre en balance avec une déqualification du travail ouvrier qui se retrouve sous le contrôle direct de sa direction, réalisant des tâches de plus en plus répétitives et monotones.

N’empêche, le XXe siècle ouvrit une nouvelle ère, celle de la reconnaissance du travailleur comme citoyen. En France, le Front populaire de 1936 instaura les congés payés et la réduction du temps de travail. L’idée se développa que la vie entière ne devait pas être rythmée par les pointeuses et les chaînes de montage, mais devait laisser place au loisir, à la culture et à l’épanouissement. Après 1945, dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre, le plein emploi devint une promesse politique. Dans le même temps, la pensée philosophique se fit plus critique. Simone Weil, dans La Condition ouvrière parue en 1937, insistait sur la dimension spirituelle du travail manuel, seule activité capable, selon elle, de relier l’homme à la réalité concrète du monde.

En 1958, la politologue et philosophe Hannah Arendt publie Condition de l’homme moderne dans lequel elle distingue le labeur (activité répétitive liée aux besoins vitaux), de l’œuvre (qui fabrique un monde durable) et de l’action (qui s’inscrit dans l’espace politique). Pour elle, l’obsession moderne pour le travail menace alors de réduire l’homme à l’animal laborans, oubliant sa capacité d’action libre et politique. Tandis qu’André Gorz, philosophe, plaide dès les années 80 pour une « sortie du travail » et pour une société où l’épanouissement ne se réduirait pas à l’emploi salarié.

En quête de sens

Au passage de l’an 2000, le travail fut à nouveau interrogé. La révolution numérique bouleversa les emplois, automatisant des tâches, créant des précarités nouvelles avec l’« ubérisation » et la montée des plateformes où tout un chacun peut devenir autoentrepreneur avec, souvent, la précarité au bout de la course de livraison. Jeremy Rifkin annonçait dès 1995 la fin du travail, prophétisant une société où les machines prendraient le relais. David Graeber dénonçait en 2018 dans Bullshit Jobs la prolifération des emplois inutiles, bureaucratiques, qui aliènent sans produire de sens.

Aujourd’hui, les débats sont vifs : semaine de quatre jours, réduction du temps de travail, revenu universel, droit à la paresse revendiqué par certains, valorisation du bénévolat et des activités non marchandes par d’autres. Les économistes s’interrogent : le travail doit-il rester la principale mesure de la valeur et de la dignité, ou doit-on inventer d’autres repères ? Les politiques oscillent entre la glorification du « travailler plus pour gagner plus » et la promesse d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

De nécessité vitale, le travail est devenu au fil des siècles une valeur cardinale. Des esclaves antiques aux ouvriers modernes, des ateliers médiévaux aux bureaux numériques, il a façonné nos identités, nos sociétés et nos institutions. Mais à l’heure où certains annoncent son déclin, une question persiste, fondamentale : l’homme est-il fait pour travailler, ou pour vivre ? Comme le rappelait Paul Lafargue en 1880 dans Le Droit à la paresse : « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste… cette folie est l’amour du travail. » Prémonition d’un nouvel âge, où l’homme, enfin libéré de l’impératif productif, pourra réinventer le sens de ses activités et donner à sa vie d’autres horizons que l’emploi salarié ? Pour autant, l’oisiveté fait-elle vraiment rêver ? ■