Les théoriciens du boulot

Entre la fin du travail et les jobs qui ne servent à rien, trois théories qui ont annoncé, ou pas, les grands bouleversements du monde professionnel.

Douglas McGregor, théorie X et théorie Y

Douglas McGregor, psychologue et professeur en management, expose en 1960 dans The Human Side of Enterprise sa distinction entre deux visions opposées du travail humain. La « Théorie X » suppose que les employés sont paresseux, cherchent à éviter les responsabilités et doivent être strictement contrôlés. À l’inverse, la « Théorie Y » part du principe que les travailleurs sont motivés, créatifs et capables de s’autodiriger si les conditions sont favorables. McGregor invite ainsi les managers à adopter une approche plus humaine et participative, misant sur la confiance et l’épanouissement plutôt que sur la contrainte et la surveillance.

Jeremy Rifkin, la fin du travail

Économiste et essayiste américain, Jeremy Rifkin, développe dans son ouvrage La fin du travail, sorti en 1995, l’idée que les nouvelles technologies, l’automatisation et l’intelligence artificielle entraînent une disparition progressive du travail tel qu’on le connaît. Selon lui, la robotisation et la numérisation rendent de nombreux emplois obsolètes, en particulier dans l’industrie et les services répétitifs. Rifkin ne voit pas cela seulement comme une menace, mais comme l’opportunité de réorganiser nos sociétés vers plus de coopération, d’économies sociale et solidaire, et de donner une place centrale aux activités non marchandes qui renforcent le lien social.

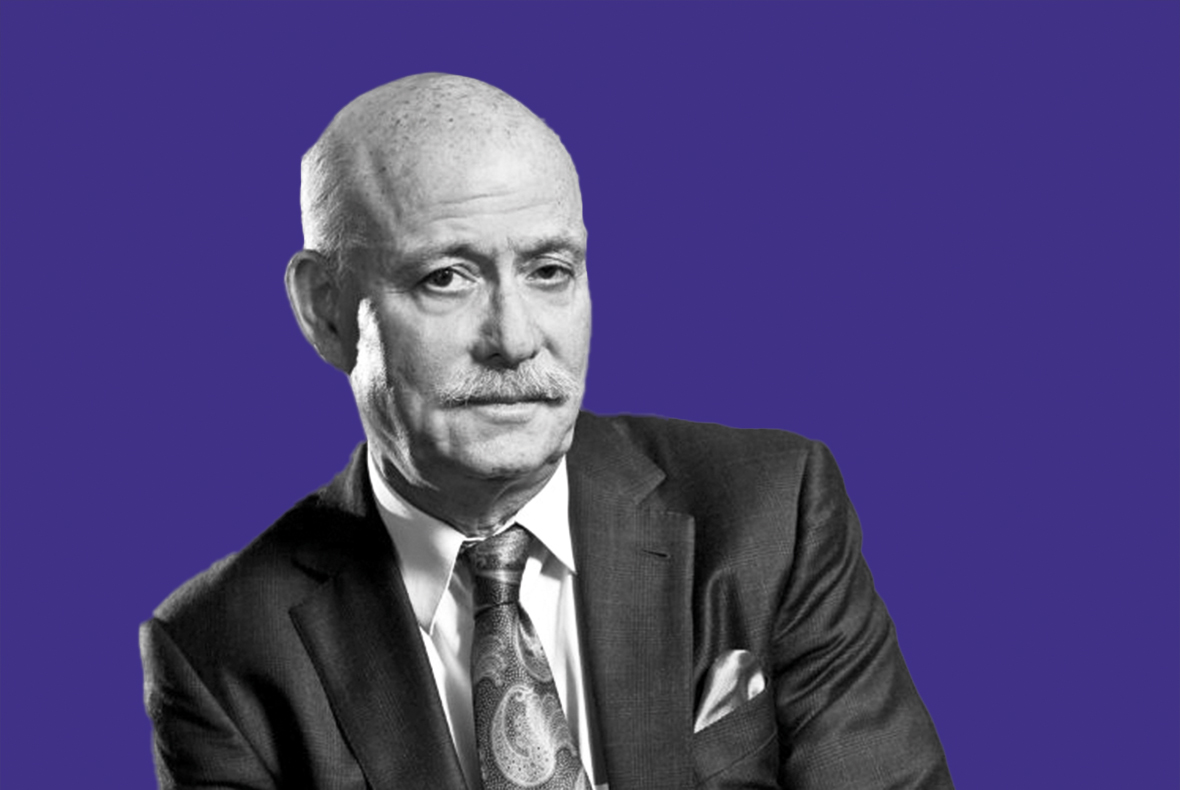

David Graeber, le bullshit job

Il est l’auteur du concept de bullshit jobs, ces emplois qui, selon ceux qui les occupent, n’ont aucune utilité sociale réelle. Dans un article de 2013, puis dans son ouvrage Bullshit Jobs : A Theory publié en 2018, l’anthropologue David Graeber, révèle qu’une part croissante de la population travaille dans des postes vides de sens, souvent créés pour maintenir l’apparence d’activité dans le système capitaliste. Ces emplois génèrent frustration, perte d’intérêt et aliénation. À travers cette critique, Graeber dénonce un gaspillage de ressources humaines et plaide pour une réorganisation radicale du travail autour d’activités réellement utiles à la société.

Exclusivité web